黄如洲是上杭县南阳镇日新村黄腊坑的一位老木匠,13岁起受父亲影响学起了做饭甑的手艺,一边学一边听着父亲讲长征的故事,这门手艺至今跟随了他五十年。

黄如洲的父亲黄锦书是名老红军——1934年,第五次反围剿失败后,中央主力红军退出根据地开始进行长征,黄锦书便在那个时候成为正式的红军战士。

长征结束后父亲安全回到家,黄如洲的爷爷喜极而泣,马上用亲手做的饭甑蒸了一锅饭,一家人围坐在一起吃上了团圆饭。

后来,老祖父叮嘱他们,一定要把制作饭甑手艺传承下去,要珍惜这份来之不易的团圆。于是,从部队回来的父亲便也开始做饭甑,并将这门手艺传给了黄如洲,他们说饭甑是团圆的象征,寄托了他们对团圆的美好愿望,也时刻提醒着他们要继承这种艰苦奋斗和无私奉献精神。

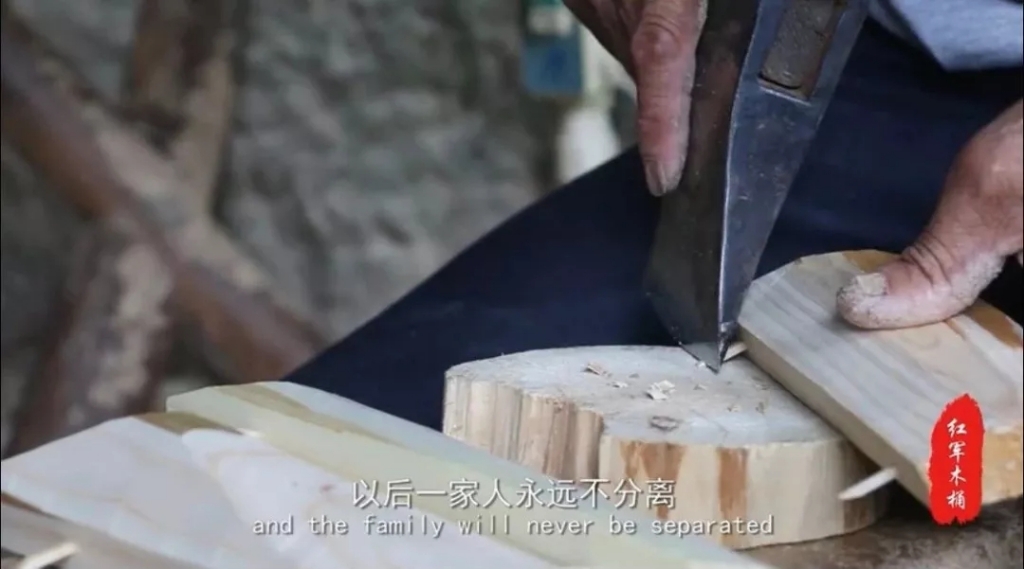

饭甑的制作就是把上好杉木锯、刨成一头宽一头窄侧边斜度适当的等长小木板,在板子侧面等高处钻孔,把竹钉分别钉入相邻两板的孔里,木板间就紧密拼合了。待几片木板拼成桶状,就可加箍,所以饭甑也称为“箍桶”。

饭甑在人们眼中可能就是一个普普通通的蒸饭工具,但在黄如洲老人的心里,它承载着老人父亲为国奋斗的历史记忆,这门手艺时刻提醒着他牢记革命战士为国奋战的伟大历史,这来之不易的团圆是不能被替代和遗忘的。

随着年龄的增长,生活水平的提高,许多木工活黄如洲已经不再做了,但黄如洲说什么也不愿意放弃制作饭甑,他在用自己的双手告诉后辈,历史应被铭记,红色精神应该弘扬,更应积极努力去创造更有价值的东西回报社会。

小作坊里飘荡的是传承红色记忆的精神,更承载着祖孙三代心中“团圆”的美好愿望。

来源:杭邑

编辑:邓小金 审核:李国华 监制:郭晓红